Mgtr. Antonio F. García Zamora.

El arte, en específico las Artes Visuales han sido a lo largo de la historia un medio para explorar lo trascendental, lo divino y lo emocional. Sin embargo, no todos los artistas recurren a los símbolos religiosos tradicionales como las cruces, vírgenes o santos para expresar su visión espiritual. Dos de los artistas más emblemáticos que se distanciaron de este enfoque son los maestros Piet Mondrian y Mark Rothko, quienes utilizaron la abstracción y el color como vehículos para evocar lo sustancial, sin recurrir a la iconografía religiosa convencional. En sus obras, el color, la forma y la composición se convierten en las herramientas que permiten conectar con lo sublime.

Mondrian: El Neoplasticismo como Camino hacia lo Universal

Para Piet Mondrian, el arte era un vehículo para alcanzar una comprensión más profunda del universo. A través de su desarrollo del neoplasticismo, Mondrian buscaba representar una realidad abstracta que transcendiera lo material y llegara a lo espiritual. Su estilo característico, compuesto por líneas rectas, cuadros de colores primarios y espacios vacíos, no era meramente estético, sino que buscaba reflejar una armonía cósmica.

Mondrian creía que el arte debía liberarse de lo figurativo y llegar a lo esencial, lo que él consideraba como una "realidad pura". De acuerdo con Mondrian (1942), “La misión del arte es acercarse a una expresión pura de la realidad, eliminando lo que es accidental o no esencial, y llegar al equilibrio universal” (p. 14). Su uso de líneas horizontales y verticales representaba el equilibrio entre las fuerzas opuestas de la vida, mientras que los colores primarios (rojo, azul y amarillo) y los neutros (blanco, negro y gris) simbolizaban la pureza y el orden universal.

Ilustración 1: Composición con rojo, amarillo y azul (1927)

Esta obra de Mondrian ejemplifica el uso de líneas y colores primarios para lograr un equilibrio visual que busca reflejar el orden cósmico.

Rothko: El Color como Medio de Conexión Espiritual

Por otro lado, Mark Rothko también utilizó la abstracción como medio para lo espiritual, pero lo hizo a través del color y la intensidad emocional. Sus famosas pinturas de campos de color, con grandes bloques de tonos saturados, son un claro reflejo de su búsqueda de una experiencia trascendental. A diferencia de Mondrian, Rothko no intentaba representar un orden cósmico abstracto, sino más bien una experiencia emocional directa. Según Rothko (1964), “Los colores son los vehículos de mis pensamientos y emociones, y mi intención es hacer que el espectador se sienta emocionalmente conectado” (p. 39).

Rothko creía que el arte debía ser capaz de generar una experiencia profunda en el espectador, una experiencia que podía ser casi mística. En este sentido, su trabajo en la Capilla Rothko en Houston es fundamental para entender su enfoque espiritual. Los cuadros que creó para este espacio eran pensados para crear una atmósfera de introspección, en la que el espectador pudiera experimentar una conexión espiritual sin necesidad de figuras religiosas. De acuerdo con Harrison (2005), “Las pinturas de Rothko no buscan narrar historias, sino evocar una sensación de lo trascendental y lo sublime a través de la interacción emocional con el color” (p. 22).

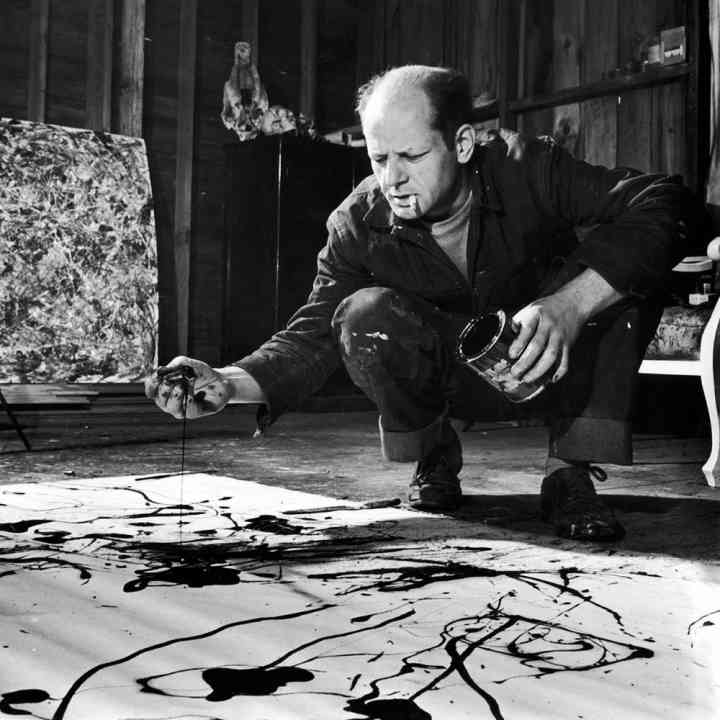

Ilustración 2: Sin título (1950)

Una de las obras más representativas de Rothko, en la que el uso del color como medio emocional está en su máximo esplendor. Los bloques de color parecen estar en constante interacción, creando una atmósfera densa y emotiva.

La Estética Sin Cruces: Espiritualidad a Través de lo no representativo.

Lo que unifica conceptualmente las obras de Mondrian y Rothko es su rechazo a la iconografía religiosa tradicional. Ambos artistas utilizaron el concepto de la no representatividad como una forma de expresión artística y también como un espacio para la espiritualidad. En lugar de símbolos religiosos explícitos como las cruces o las figuras sagradas, Mondrian y Rothko crearon obras que invitaban a la contemplación profunda y a la experiencia trascendental.

Mondrian (1942) afirma que “el arte tiene que liberarse de los elementos que no son esenciales y de esta forma se conecta con una armonía universal” (p. 18). Para Mondrian, las formas geométricas representaban un orden universal que iba más allá de la percepción humana, mientras que Rothko utilizaba el color como un medio para generar una experiencia emocional directa que pudiera conectar al espectador con lo sublime. Ambos artistas nos muestran que la espiritualidad no siempre tiene que estar representada por cruces o figuras religiosas, sino que puede ser transmitida a través de lo abstracto, el color y el equilibrio.

Para Rothko, el arte es una invitación a la experiencia. Como él mismo lo expresó en una carta a su amigo de la juventud, “Mi arte está hecho para que quien lo observe se sienta atrapado, absorbido en la obra, casi fuera de sí mismo” (Rothko, 1964, p. 48).

Conclusión: La Espiritualidad del Arte No Representativo.

Tanto Mondrian como Rothko nos ofrecen una visión de lo espiritual que no depende de lo figurativo, sino de una búsqueda interna a través de la estética. Al optar por la abstracción y la no representatividad, ambos artistas lograron crear una forma de arte que invita al espectador a una experiencia más profunda, que va más allá de la simple apreciación visual y se adentra en el terreno de lo emocional y lo espiritual.

La estética sin cruces de Mondrian y Rothko ha dejado un legado duradero en el mundo del arte, demostrando que lo espiritual puede ser representado de maneras infinitas, sin necesidad de recurrir a los símbolos convencionales, sino a través de colores, formas y espacios que despiertan una profunda conexión con lo divino y lo humano.

Referencias

Groot, R. (2011). Piet Mondrian: Un arte para la vida. Ediciones Turner.

Harrison, C. (2005). Mark Rothko: El color como vehículo emocional. Editorial Taschen.

Mondrian, P. (1942). La estética del neoplasticismo. Amsterdam: De Stijl.

Rothko, M. (1964). Cartas y escritos. New York: Harper & Row.